2023年6月22日、スクウェア・エニックスより「ファイナルファンタジーXVI」(FF16)が発売された。本作のやり込み要素を含めてストーリークリアまでプレイしたのでレビューしよう。

筆者は睡眠時間を削るほどのめり込んでしまい、今は本編をクリアし2周目のファイナルファンタジーチャレンジ(2週目以降にプレイ可能な高難度モード)を始めたところだ。

本作は美しいヴァリスゼアの世界や爽快なアクション、類を見ない迫力の召喚獣合戦、ていねいで重厚に描かれた物語など、少なくともここ20年でFFシリーズが世に出してきた作品群と比較しても明らかに目を見張るクオリティーだと思うので、ぜひレビューをご覧いただきたい。

なお、本レビューはストーリーにも触れていくので場合によってはネタバレに感じられることがあるかもしれないため、その点に関しては注意して読み進めていただきたい。

「FF16」はFFシリーズのナンバリング16作目にあたる作品で、高い人気を誇るオンラインゲーム「FF14」を手掛けたスクエニの第三開発事業部を中心に制作されたタイトルだ。

本作の舞台はクリスタルの加護によって守られた大地、ヴァリスゼア。主人公のクライヴ・ロズフィールドは、過酷な運命と仲間との出会いの中で世界の真実を知り、マザークリスタルの破壊を目指して世界を旅することになる。

ナンバリングタイトル初の本格アクションRPGに振り切ったバトルや、リニアモデルのマップデザイン、そこに詰め込まれた王道のJRPGらしいやり込み要素、そしてシリアスかつダークファンタジーな物語が本作の特徴だ。

全クリしてわかったのだが、本作は、FFらしいゲームシステムを採用している部分と、これまでにない挑戦的な部分の両方が存在する。次項からは、特徴的な要素をそれぞれ深掘りし、本作の魅力を解説しよう。

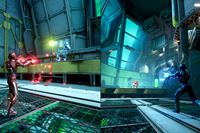

本作は、先ほども述べたようにナンバリングタイトル初のアクションRPGで、コマンド方式のバトルではなく本格アクションバトルに振り切ったのが大きな特徴だ。このアクション部分について、個人的には期待どおり、もしくはそれ以上の高い完成度だと感じた。

本作は、これまでのFFシリーズとは打って変わり、召喚獣アビリティや技を切り替えて戦う本格アクションRPGだ

通常攻撃に加えて、召喚獣の技「召喚獣アビリティ」、ジャスト回避にあたる「プレシジョンドッジ」、溜め攻撃の「バーニングブレード」や「チャージショット」、突進攻撃の「ランジ」、空中からの叩きつけ攻撃「ダウンスラスト」など、さまざまなアクションを習得することで、多彩なバトルを繰り広げられる。

また、装備するアクセサリーで得られる特殊効果により戦闘の幅が広がるのも特徴。こうした本作のバトルシステムは、「デビル メイ クライ 5」を手掛けた鈴木良太氏がコンバットディレクターを務めていることもあって、とてもスタイリッシュだ。

ストーリーを進めるごとに使用できる「召喚獣アビリティ」が増え、さらにアクションの多様性は増していく。敵の攻撃を「プレシジョンドッジ」で回避し、「召喚獣アビリティ」と通常攻撃を組み合わせてコンボを繋げる。その結果、敵をダウンさせられれば、リミットブレイクを発動して一気に大ダメージを与えるというのが基本のアクションパターンだ。

スタイリッシュなアクションで構成されるバトルを、FFシリーズでおなじみの敵と繰り広げられるのもファンならたまらない点

さまざまなアクションを駆使すると聞くと、どうしてもアクションゲーム初心者の人はハードルが高いように思えるかもしれない。しかし、本作はこういった初心者の人でも遊べるように配慮したサポートシステムが充実している。

特に代表的なのは、多様なアクションを自動で決められる「オートアタック」、敵の攻撃時に時間の流れが遅くなり回避時間を設けてくれる「オートスロー」などのサポートアクセサリだ。これらはアクションゲームが得意ではない人や、物語を中心に楽しみたい人をサポートするために用意されたもの。これにより、幅広い層の人たちが本作の戦闘を問題なく進められるようになっている。

サポートアクセサリの「オートスロー」を装備すると、敵の攻撃時に猶予時間が与えられる(画像中心にある円上のゲージが溜まりきるまでが猶予時間)

しかし、サポートシステムを多用しすぎると、本作のバトルの醍醐味を味わうことは難しいかもしれない。特に、「オートアタック」を備えるアクセサリーは、ボタンを押すだけでアクションを自動で発動してくれるため、いわゆる“連打ゲー”と呼ばれる単調なバトルのように感じられることがあるかもしれない。

また、「オートアタック」を使用しない場合でも、多彩なアクションを駆使する必要性に気づかなかったり、適切な使い方がいまいちわからなかったりすると、単調なバトルと感じてしまうこともあるだろう。本作のバトルの真髄は、アクションをつなげてコンボにすることで火力が上がることにあるので、その点を意識してプレイしてほしい。

召喚獣、ガルーダの「ウィケッドホイール」からの「ダウンスラスト」など強力なコンボを見つけ華麗に戦うことこそ本作のバトルの醍醐味

もうひとつ付け加えると、広範囲に大ダメージを与える各「召喚獣アビリティ」の必殺技は、中盤くらいまでの敵であれば連続で繰り出すことで一掃できたりするので、コンボをつなげるという意識を持つ必要性が生まれにくくなっていると感じた部分もある。

シヴァの「ダイヤモンドダスト」など、「召喚獣アビリティ」には必ず広範囲に及ぶ強力な必殺技が用意されており、これを連発すると中盤くらいまでの敵なら簡単に倒せることも

しかし、後半以降は敵が強くなるため、ただボタンを押していれば簡単に敵が倒せるという状況ではなくなっていく。

そういったときに、敵の攻撃にカウンター気味に合わせることで強度が上がる「召喚獣アビリティ」を使えば、強敵とよりスムーズに渡り合うことができる。これに気づければ、本作のバトルの醍醐味をより深く理解できるだろう。

自分なりに工夫して見つけたコンボを活用して強敵を華麗に倒せたとき、それは「サポートアクセサリ」で敵を倒すのとはまったく異なる快感が生まれる。これは、ぜひとも味わってほしい部分だ。

タイタンの「レイジングフィスト」など、一部の「召喚獣アビリティ」は敵の攻撃に合わせて発動することで強力なカウンターになる

もちろん、「サポートアクセサリ」なしだと逆に楽しめないという人もいるので、難しいところではある。しかし、もしバトルが単調だと感じた場合は「サポートアクセサリ」を外して自分の手でコンボをつなげる、もしくは、強力な「召喚獣アビリティ」の使い方をマスターすることに挑戦してみてほしい。

続いて、本作最大の目玉でもある召喚獣合戦を紹介しよう。これは、作中で特別なゲーム体験であり、本作の魅力を語るうえで絶対に外すことができない。

さまざまな召喚獣と迫力満点の合戦を繰り広げられる

物語の大きな節目となるタイミングで、召喚獣同士の壮大なバトルが挿入されており、このパートでは、膨大な情報を一度に処理できるPS5への最適化と、マシンスペックの活用がこれでもかと感じられる。

召喚獣合戦では、シューティング形式のバトル、フィールド滑走型のバトル、召喚獣同士の殴り合いのバトルなど、それぞれ異なるバトルが用意されているのも面白いポイントだ。

なかには20分以上続くバトルもあり、豪快な召喚獣たちのアクション、多彩なカメラワーク、微細できらびやかなエフェクト、荘厳なBGMなどが融合し、これまで味わったことがない唯一無二のゲーム体験へと昇華していく。これこそ、遊んでみたかった“ファイナルファンタジー”だと感じたほどだ。

圧巻の召喚獣バトルは、「FF16」の醍醐味

とある召喚獣との戦いは、物語の重要な集約点と展開に被る完璧なタイミングで始まり、この部分での感動は筆舌に尽くしがたいものがある。本作のゲームデザインはこの召喚獣合戦のパートが最高潮になるよう計算されており、一度この感動を味わってしまうと本作の虜になることだろう。そのくらい強烈な印象を抱いた。

召喚獣合戦の数自体は多くなく、メインストーリーを中心に進めても5〜6時間に一度くらいのペース、やり込み要素をやりながらだと10時間に一度くらいのペースで遭遇する。つまり、ひんぱんにできるものではないのだが、時間をかけてゲームを進め、これからいよいよ召喚獣合戦に突入していくときの興奮、そして長時間無我夢中で戦い続けようやく戦いを制したときの充実感は格別だ。

ここまで壮大で豪華なバトルを実現している作品は、ほかになかなかなく、PS5という最新ゲーム機専用タイトルの名にふさわしい見事な体験を作り出したと言える。召喚獣合戦の体験と感動は、この後にレビューするストーリーにも密接に関わってくることもあり、本作の魅力を語るうえで絶対に外せないポイントだ。

個人的に本作で高く評価したいのがストーリーだ。「FF16」のプロデューサー、吉田直樹氏が開発チームに海外ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」を見てもらったと語っており、これまでのFFと比較するとかなり挑戦的な内容になっていると言えるだろう。

本作の舞台であるヴァリスゼアでは、クリスタルの力による魔法で繁栄した5つの国とひとつの自治領が存在するのだが、“黒の一帯”という災厄が原因で人間の生活できる領域が狭まり続けている。

この影響により、召喚獣を宿す者“ドミナント”を擁した激しい戦争を国同士が繰り広げていると同時に、ベアラーと呼ばれる生まれつき魔法が使える人々に対して強烈な差別が存在するなど、世界が置かれている状況は非常にシリアスでひっ迫している。

このように、本作の世界観は社会問題や政治などの側面でリアリティーを追及した内容になっており、ダークファンタジーという言葉がまさにそのまま当てはまる。

そんななか、主人公であるロザリア公国の第一王子、クライヴ・ロズフィールドは、激しい戦火と過酷な運命に巻き込まれていく。道具としてしか扱われないベアラーたちの悲惨な状況、戦争の兵器としての価値しか見出されていないドミナントたちの心情、黒の一帯の進行によって何もしなければヴァリスゼア全土の人間が滅びるという現実など、世界の真実を知っていくなかで、クライヴはすべての元凶であるマザークリスタルの破壊を目指すことになる。

登場するキャラクターたちは非常にていねいに描かれており、それぞれのキャラクターの魅力とプレイヤーを惹きこむ巧みな展開、ついつい先が気になってプレイしてしまう没入感などがすばらしい。そして、主人公クライヴの人間像も非常に魅力的だ。

クライヴは一国の王子という身分に生まれながら、一夜にしてその暮らしを剥奪され長い歳月を奴隷として過ごしただけでなく、自身の過去について受け入れがたい事実に直面する。

しかし、その過去を乗り越えヴァリスゼアの世界と人々のために献身し、大悪人の汚名を背負ってでも人が生きていける世界を目指す彼の姿は、プレイヤーが感情移入しやすく応援したくなる主人公像だと感じた。

クライヴは自身の辛い過去を乗り越え、ヴァリスゼアの世界のためにその身を捧げる

この重厚なストーリーが、召喚獣合戦や激しい強敵とのバトルと組み合わさり、プレイヤーを興奮に導きながら、物語の最高潮に向けて進んでいく。これを味わわずして「FF16」は語れないと思うほど、物語の完成度は高い。

重厚なストーリーであるがゆえに、各国の政治的な思惑や複雑な人物関係、政治情勢など情報量が多くて本筋を見失ってしまいそうな気もするが、進行中の物語の重要点をいつでも把握できる「アクティブタイムロア」という親切な機能などが用意されており、物語への理解を補填するうえで非常にうまく機能していると感じた。

「アクティブタイムロア」は現在進行中の物語のキーワードをいつでも確認できる機能

ダークファンタジーを基調にした物語を含め、キャラクターの死や出血表現、虐殺シーンなど、従来の華やかで美しい世界を描くFFシリーズとは異なる表現が多く含まれている。しかし、シリーズ初期にシリアスな世界観を描いた作品があったことを考えれば、本作はFFらしさを捨てたわけではなく、むしろ原点回帰を果たしたのではないか。

もちろん、恋愛などFFの華やかなイメージを象徴するシーンも登場するが、それをメインに据えるのではなく、絶望に満ちた世界で「変えなければならないものを変える」「誰かがそれをしなければならない」という徹底したリアリズムが根底にある。ゲームだからこそ描けるRPGの物語として、現代の人々に響く作品を作ろうとする姿勢を感じられた。

最後は、本作のマップデザインやサイドクエスト、アクティビティ、やり込み要素を解説しよう。マップデザインは、一本道を基調としたリニアモデルが採用されており、昨今のオープンワールドのトレンドと比較すると自由度や探索性は低い。サイドクエストも指定された場所に行って素材を集めたり、敵を倒したり、NPCの話を聞いたりと単調な内容のものも多い。

そのため、全体的なゲームデザインとして工夫に欠けるように感じるというのは否定できない。実際に筆者も最初のうちは退屈さを感じていた。

しかし、ゲームを進めるにつれて、その退屈さをあまり感じなくなっていったのも事実だ。ヴァリスゼアに生きる人々の背景やそれぞれの事情に理解が深まるにつれ、サイドクエストは世界観を深堀りしたり、NPC(ノンプレイアブルキャラクター)へ愛着を湧かせたりするのに適切に機能しており、物語を楽しむというFFの醍醐味を補完する役割を果たしている。

特に、不遇な扱いを受けるベアラーが絡むサイドクエストは、ヴァリスゼアの腐敗具合や異常さをダイレクトかつショッキングに伝える。出会ったときはモブにしか見えなかったキャラクターたちが、サイドクエストを通してどんどん人間味のあるキャラクターとして認識できるようになってくる過程は、サイドクエストをやり込む最大のモチベーションだ。

こういった魅力を覚えると、サイドクエストは発生するとついついプレイしてしまう面白いコンテンツになっており、序盤に抱いた退屈さは自然と消えていた。

また、やり込み要素としては強敵と戦えるモブハントが秀逸だ。モブハントは、リスキーモブという強敵を討伐することで報酬がもらえるのだが、遭遇する詳しい場所までは教えてもらえない。

そのため、ふらっと立ち寄った場所で想定していなかったリスキーモブに偶然出会うという、サプライズ的な演出が生まれるのだ。これは、思わぬ強敵に突如遭遇する往年のFFらしさが感じられる、うまくデザインされた部分だと思う。

「FF16」が実現したゲーム体験は、まぎれもなく現代のゲームとして最高峰のクオリティーに達している。コンボのつなげ方や「召喚獣アビリティ」の使い方を理解するほどに快感が増していくバトル、凝縮されたマップデザインでヴァリスゼアの世界を描きぬいたグラフィック、物語の最高潮にぶつけてくる壮大な召喚獣合戦、そして現代性を強くする方向に舵を切った重厚なストーリーなど、本作にのめり込んでしまう要因はいくつも用意されており、それらはプレイヤーに多大な満足感を与えるのに大きく貢献しているだろう。

確かに、海外のAAA級タイトルと比較すると、古風なゲームデザインに感じるかもしれないが、それ以上に魅力的に感じる部分が強く、その魅力で強引にプレイヤーを惹き込んでいくゲームデザインはいい意味で最高にFFらしいゲーム体験だと思う。

![NE-FS2E-W [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764029.jpg)

![フジノンレンズ XC13-33mmF3.5-6.3 OIS [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001716315.jpg)

![DeLAITO Advance JW-FXH130A-H [ブルーイッシュグレー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764592.jpg)