モバイル型や超短焦点型の登場で、Z世代にも注目のプロジェクター。前回までで、価格.comの人気売れ筋ランキング一覧から、一体どのモデルを選んだらよいのか? その視点として、プロジェクターを使う「場所」(第5回)や「用途」(第6回)を切り口としてご説明しました。

ではさっそくそんな切り口から注目モデルをチェック! と腕まくりしていたら、編集部からひと言。

「いろいろ視聴する前に、そもそもプロジェクターとは? について説明があったほうがよいのでは……」

「お値打ちにイイものが買えればデバイスがどうとかはいいんじゃね?」と思ったのですが、編集部のお達しとあれば袖にはできません。確かに「ぱっと見の絵はキレイだけど、この点は時代遅れだよね」「せっかく買うなら長く使いたいよね」などなど、「製品が安い理由」は、何となくでも理解できたほうがよい。

というわけで、早くプロジェクターの映像を見たいという衝動を抑えつつ、でもマニア向けのメカメカしく小難しい話は抜きにした“あくまでもイメージです”な「プロジェクターの仕組み」論を書いてみたいと思います。

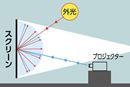

プロジェクターは、文字通り、映像を投写する装置です。連載の1回目「スクリーンの役割とは」で持ち出したように、それは絵柄付きの懐中電灯のようなもの。投写先にあるスクリーンが、放たれた光をよい塩梅に反射・拡散してくれることで、私たちは四角い均一な映像として見ることができます。

つまり、テレビモニターと異なり、プロジェクターは本来スクリーンとセットで初めて映像システムとして成立するのです。この連載を「スクリーン」から始めた理由のひとつもそこにあります。

そうするとプロジェクターの役割としては、「カラーの電子映像」を、「光として射出する」こと。この前者を担うのを「パネル」、後者を担うのを「ランプ」と呼んで話を進めることにします。

まずはプロジェクターの光源である「ランプ」について。

私たちは目の網膜でスクリーン上の映像を認識するわけですが、元をたどれば光源である「ランプ」の光がプロジェクター内部に配置された「パネル」を経て放たれた光を見ています。

プロジェクター内部で重要な役割を果たす「ランプ」(光源)と「パネル」(映像素子)のおおまかなイメージです。「ランプ」から放たれた光を「パネル」が受けて、映像を投写します

従来の映画館では、フィルムを透過した「ランプ」の光がこの役割を担っていました。映写機です。もっとも、今はほとんどの映画館がフィルムを使わず、ホームシアターと同じく、デジタルデータをデジタルプロジェクターで投写していますが……。

映写機の「ランプ」には、フィルムに記録された映像が最も素直に表現できるものが選ばれました。キセノンランプです。しかし高価なこともあって、ホームシアターでは水銀ランプが主流となっています。照明で言えば白熱・ハロゲンランプと、蛍光灯の関係のようなイメージでしょうか。

プロジェクターのカタログで「光源=ランプ」とある場合は、大抵この水銀ランプです。しかしこの寿命はあまり長くありません。おそらく毎日テレビのように使っていると、空気清浄機のフィルターではないですが、大体2年で交換が必要。おおよそ3,000〜4,000時間ごとに1〜2万円の出費が必要です。

使っているうち徐々にへたっていくので普段は気づきません。交換のアラートが出て慌てて交換すると、買い替えたかのように映像がとても鮮明になってビックリします。新品時から光量が半分ぐらいにまで落ちていたでしょうから当然です。また、水銀ランプのプロジェクターでは交換式のエアフィルターを採用している場合もあります。このエアフィルターの交換も、見落としがちですが必須です。

プロジェクターは「ランプ」の特性や放熱を考えて設計されているため、たとえば寝室でプロジェクターを天井に向け垂直に投写するのは好ましくないと注記があるのが一般的です。

もっとも、最近は「水銀フリー」を謳う新しい光源が主流になりつつあります。

ひとつはレーザー光源です。寿命が20,000時間以上で経年による性能低下も少ないと言われますので、ほぼプロジェクターの本体寿命だと思われます。光量も稼ぎやすく低消費電力で、設置姿勢にも制約がありませんので、サイネージにも活用されています。ただ、比較的高価なのと、強力な光が直接目に入ると危険ではないかという懸念を解消する工夫が必要です。

たとえば、エプソンの「EF-100」は縦置きで天井への投写もできるとアピールします。これは「水銀フリー」のレーザー光源を使っているから。レーザー光源ならば必ず同じようにできるというわけでもないので、詳細は製品の説明書を確認しましょう

エプソンの「EH-LS800」は最大4,000lm(ルーメン)の明るさを持つレーザー光源の超短焦点プロジェクターです。この強力なレーザーの光が直接目に入らないよう、本体に近づくとセンサーが反応して警報音と共に映像がストップする機能があります

さらに最近はLED光源も加わりました。これも寿命は2〜3万時間なので事実上交換不要で、色も比較的素直、消費電力も低めでコンパクトに作れると、よいことずくめのように見えます。しかし、LEDの粒を複数集めても光量がやや控えめで、主に小型のプロジェクターへの採用というイメージです。プロジェクターの置き方に制約もないので、モバイルプロジェクターにはピッタリというわけです。

次に、「パネル」の違いを見ていきましょう。

現在主流のプロジェクターの「パネル」には、大きく分けて液晶(Liquid Crystal Display)方式とDLP(Digital Light Processing)方式があります。

さらに液晶には、大きく分けて透過型液晶(LCD、Liquid Crystal Display)と反射型液晶(LCOS、Liquid Crystal On Silicon)の2つがあります。

LCDは液晶テレビと同様、液晶パネルを光が透過する構造のものでより一般的です。いっぽうのLCOS(エルコス)はそれより複雑な構造で液晶パネルに光を反射させるものです。

光を「パネル」裏から透過させるLCDより、光を反射させるLCOSのほうが映像のコントラストで有利ですが、どうしても高価になり、採用はソニーやビクター(JVC)などの家庭用高級モデルに限られています。

透過型液晶(LCD)パネルのイメージ。その名前のとおり、「ランプ」の光が「パネル」を透過します

反射型液晶(LCOS)は「ランプ」の光を「パネル」が反射します。透過、反射方式ともに、液晶の画素に応じた光が映像となって出力される仕組みです

ソニーが家庭用プロジェクターで採用しているLCOSの実物はこちら。「SXRD」という名称で呼ばれています

DMDと呼ばれる小さな鏡の集合体に「ランプ」を当て、その反射で映像を出力するのがDLP方式です。フルHDの解像度のDMDならば、1,920×1,080=約200万のごく小さな鏡が集合したデバイスということです

かつて「液晶は色むらや画素の格子が目立つので格子がほとんど見えないDLPが有利」とか、「液晶よりDLPのほうが、コントラストがよい」などと言われたこともありました。しかし技術革新により最新の液晶パネルの映像では格子がほとんど見えなくなりましたし、LCDの発色、LCOSの暗部の沈み込みやコントラスト感はDLP方式を凌駕するものが多く見られます。

ところで、あらゆるカラー映像は、R(赤)・G(緑)・B(青)の「光の3原色」を合成することで描かれており、液晶/DLPいずれもこの3色の合成方法に工夫が必要になります。

そしてプロジェクターには、RGBそれぞれに別々の「パネル」を用意する3板式と、1枚の「パネル」に投写して色分解させる単板式があります。

RGBそれぞれにLCDパネルを使う「3LCD」方式の例。RGB各色の映像を得た後にプリズム合成してフルカラーの映像を出力します

単板式は比較的低コストで作れますが、色分解するのに工夫が必要です。単板のDLPが採用するカラーホイールは、RGBに色分けしたフィルターを高速回転してカラー映像として見せています。人によっては主に明るいシーンで虹のようなノイズ(レインボーノイズ/カラーブレイキング)として見えることがあるので、購入前に現物の映像を確認してください。

また、このカラーホイールが回転する音は、放熱のためのファンのノイズよりも耳障りな場合もあるため、コンパクトなDLPモデルを寝室で使いたい場合などは要チェックです。

単板式「DLP」方式は、高速回転するカラーホイールを通してフルカラー映像を出力するのが基本です。1秒以下の一瞬を切り取ってみると、R(赤)の映像、G(緑)の映像、B(青)の映像が順に映し出され、それが高速で入れ替わるので、人の目にはフルカラー映像に見えるのです。カラーホイールのパターンは、図のようにW(ホワイト)が入るなど、モデルによってさまざまです

このように、おおまかに言うと、「ランプ」光源に何を使うか、「パネル」に何を使うかが、本体サイズや価格を決める大きな要素となります。

たとえばDLP方式の「パネル」には、たくさんのキットやソフトがあらかじめ用意されており、メーカーとしてはアッセンブルしやすいようで、小型化できる単板式モバイルタイプが価格.comの人気売れ筋ランキングに多く登場しているのも理解できます。

「パネル」の構成と価格帯/本体サイズの分布イメージは図のようになります。比較的安価でコンパクトな製品は単板のDLP、3LCDが中心です。なお、3DLPは業務用プロジェクターに見られる構成です

いっぽう、画質重視の高級モデルはRGBそれぞれ別の「パネル」を使った3板式が多く、「ランプ」には“RGB 3chレーザー”を謳ったものが登場しています。最近では、1chレーザー+2ch LEDのハイブリッドという製品も見受けられます。自動車の進化と似たようなところもあって、興味深いところですね。

こちらは1chレーザー+2ch LED構成をとるLGエレクトロニクスの「HU710PW」のイメージです。レーザーを蛍光体に照射して緑(G)を得て、残りのB(青)とR(赤)を得るためにLEDを使います。上記のカラーホイール方式よりも、原理的に虹のようなノイズが見えづらいことが特徴です

![NE-FS2E-W [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764029.jpg)

![フジノンレンズ XC13-33mmF3.5-6.3 OIS [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001716315.jpg)

![DeLAITO Advance JW-FXH130A-H [ブルーイッシュグレー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764592.jpg)