JMGO�̃v���W�F�N�^�[�uN1S�v�ƁuN1S Ultra 4K�v�����r���[�B�����ɁA�v���W�F�N�^�[�����掿�œ��ʂ�����@�������܂�

JMGO�i�W�F�C�G���S�[�j��2011�N�ɐݗ����ꂽ�v���W�F�N�^�[��僁�[�J�[�B2023�N�ɂ�RGB���[�U�[�������̗p�����uN1 Ultra�v����{�Ŕ������Ęb��ƂȂ�܂����B�����Ń��r���[����̂͂��̌�p�ł���uN1S�v�V���[�Y�B

�uN1S�v�̓t��HD�\�����f���ŁA�uN1S Ultra 4K�v�͏�ʋ@�ɂ�����4K�\�����f���ł��B��������W���o���X�^���h��̌^�ŁA�܂�ŃX�|�b�g���C�g�̂悤�ɁA���ʂ������ʂɌ����邾���ŁA��`���s���g���킹�܂Ŏ����ōs���܂��B

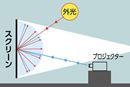

��ʓI�ȃv���W�F�N�^�[�̂悤�ɁA�X�N���[���Ɩ{�̂��܂��ݒu���A�����Y�Ō��w�I�ɃV�t�g�ƃY�[���A�s���g���킹���s���Ƃ����v���W�F�N�^�[�̊T�O�����́B���ꂱ�����^�����Ȃ̂ł����A���������_�͂��łɑ�������Ă���Ƃ���ł��̂ŁA�{�e�ł͂����āu���掿�v�ɗ͓_��u���A�uN1S�v�V���[�Y�̒�͂����Ԃ�o���Ă����܂��傤�B

3�F���[�U�[�����ō��ʉ���}�����t��HD�̃X�^���_�[�h���f���uN1S�v

�uN1S�v�̎�v�X�y�b�N

�����邳�F900���[�����iANSI�j

���\���𑜓x�F1920�~1080�i�t��HD�j

���\���f�q�F0.33�C���`DLP

���R���g���X�g�F1600��1

�������i�����v�j�F���[�U�[

�������v�����F30,000����

���X�s�[�J�[�o�́F5W�~2

���T�C�Y�F187�i���j�~165�i���s�j�~191�i�����jmm

���d�ʁF��2kg

�����ʋ����F2.1m�i80�C���`�j�A2.6m�i100�C���`�j

�����l�FWi-Fi6�ABluetooth�i5.1�j�Ή�

4K�\���ɑΉ�����JMGO�̍ŏ�ʃ��f���uN1S Ultra 4K�v

�uN1S Ultra 4K�v�̎�v�X�y�b�N

�����邳�F3000���[�����iANSI�j

���\���𑜓x�F3840�~2160�i4K�j

���\���f�q�F0.47�C���`DLP

���R���g���X�g�F1600��1

�������i�����v�j�F���[�U�[

�������v�����F30,000����

���X�s�[�J�[�o�́F10W�~2

���T�C�Y�F241�i���j�~203�i���s�j�~236�i�����jmm

���d�ʁF��4.5kg

�����ʋ����F2.1m�i80�C���`�j�A2.6m�i100�C���`�j

�����l�FWi-Fi6�ABluetooth�i5.1�j�Ή�

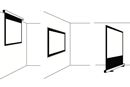

�uN1S�v�V���[�Y�ő�̓����́A�W���o���X�^���h��̌^�䂦�̏_��Ȑݒu���B�X�|�b�g���C�g�̂悤�ɔC�ӂ̏ꏊ�ɓ��ʂł���d�g�݂ŁA�uN1S Ultra 4K�v�͍��E360�x �A�㉺�ɂ�135�x��]�ł��܂��i�uN1S�v�͏㉺�����̂݁j�B�܂��A���ʖʂɑ��Ď߂ɓ��ʂ����ꍇ�ł�������`��Ŏ����I�ɂ܂������ȉf�������ʂł��i������`����j�A�s���g�������Œ������܂��B�����Y�͌��w�Y�[���@�\���Ȃ��P�œ_�B����������ʋ����́A�����100�C���`�X�N���[���ɑ��Ė�2.6m�ł��B

�uN1S�v�̃����Y�B���ʋ�����100�C���`�Ŗ�2.6m�B���Z�œ_�ŁADLP�@�ł͈�ʓI�Ȑ��l

�W���o���X�^���h��������ɂ��ēV��ɓ��ʂ���A�x�b�h���[���V�A�^�[�ɂ��D�K

�W���o���X�^���h�͎����^�ԂƂ��̃n���h���ɂ��Ȃ�܂�

�uN1S�v�̔w�ʁB��{�I�ɂ͐Â��ł����A���܃t�@���̉����C�ɂȂ�܂����B���͒[�q�́AHDMI���́ieARC�Ή��j1�n�����B�E��3.5mm�X�e���I�~�j�^�C�v�̃w�b�h�z���o��

�d�������p��AC�A�_�v�^�[���������́A�W���o���X�^���h�̍����ɂ���܂�

�܂��A�uN1S Ultra 4K�v�ɂ́A�X�N���[����i�g���X�N���[���̘g�������Ŋ��m���f�����t�B�b�g������d�g�݁B�uN1S�v���Ή��j�̂ق��A���邳���������i�������̖��x�ɍ��킹�ċP�x������d�g�݁j�A�ǖʎ����K���@�\�i�����̕ǖʂ̉e�������m���ĉf���̐F���𐳂��������d�g�݁j�Ƃ��������x�Ȓlj��@�\������܂��B

�uN1S Ultra 4K�v���Y�[���@�\�̂Ȃ��P�œ_���f���B���ʋ����́uN1S�v�Ɠ��l�ł����A�����Y�͂�����a�ł�

�X�N���[����@�\�𗘗p����ɂ́A�X�}�[�g�t�H���ɃC���X�g�[������JMGO�A�v�����g���܂�

�ǖʎ����K���@�\�́A���ǂ֓��ʂ���ꍇ�ɗL���ȋ@�\�B�ǂ̐F�ɉ����āA�������F�ɓ��ʂł���悤��������Ă���܂�

AC�A�_�v�^�[�̍��������́A�uN1S�v���l�W���o���X�^���h�̘e

�uN1S Ultra 4K�v�ł́A�������Ɏ��U�邽�߂̉�]�Ղ���ʂɔ������Ă��܂�

�����Ƀt�@����������uN1S Ultra 4K�v�̔w�ʁB�����ƌ����Ă悢�قǐÂ��ł����A�킸���ɔr�M�������܂����BHDMI���͂�2�n���i1�n����eARC�j��

�{�̂����łȂ��AAC�A�_�v�^�[�̑傫�������Ȃ�Ⴂ�܂��B�オ�uN1S Ultra 4K�v�p�ŁA�����uN1S�v�p

�ǂ����OS��Google TV�̂��߁A�����R���͂����炭�����B�_�C���N�g�{�^������ANetflix��YouTube�ɃA�N�Z�X�ł��܂�

MAGNETAR�i�}�O�l�^�[�j��Ultra HD�u���[���C�v���[���[�uUDP800�v��Ultra HD�u���[���C���i�\�[�X�_�C���N�g�AHDMI�P�[�u���Œ����j�A�����A�v���ʼnf���i���ǂꂮ�炢�y���߂�̂����A�`�F�b�N���Ă��܂��B

�g�p�����X�N���[���́A�L�N�`��100�C���`�����グ�����o�C���^�C�v�uGFP-100HD�v�B���ʂ̓}�b�g�^�C�v�́u�O���������[�z���C�g�v�őf�����K�Ȋg�U��ł��B���̐��i�́A���������t�g�A�b�v�ŕ��ʐ���ۂ����A�C�ӂ̍����Ŏ~�߂��܂��B���[�Y�i�u���ȉ��i�ݒ�����͂ł��B

�X�N���[���̓L�N�`��100�C���`�����グ�����o�C���^�C�v�uGFP-100HD�v�B���ʂ̓}�b�g�^�C�v�őf���ȉ掿�������܂�

�����ۂ��ǂɓ��ʂ��ċC�y�Ɏg���̂��悢�̂ł����A�����ł͍��掿��ڎw���āA�����グ���X�N���[���ɓ��ʂ��Ă݂܂�

�����f���Ƃ��A�ŏ��̓K�C�h�ɉ�����Wi-Fi��Google TV�̐ݒ�Ȃǂ��K�v�B���ꂪ�I���AYouTube��Netflix�ȂNJe�퓮��z�M�T�[�r�X����{�I�ɂ���1��Ō����܂��B�킸�����b�ŁA�t�H�[�J�X���킹����`����S�������ł���Ă���̂ŁA���߂ăv���W�F�N�^�[���g�����Ƃ����l�ɂ₳�����v�ł��B

�܂��uN1S�v���|���u�����āA�����ݒ肳�ꂽ��Ԃ̂܂܉f�������Ă����܂��B���j�t�H�[�~�e�B�[�i��ʑS�̂̋ψꐫ�j�͗ǍD�B���邢���ƍ��͂��ׂ�C���Ȃ���A�R���g���X�g�i���Â̊K���\���B���̒l��1600�F1�j�͂Ȃ��Ȃ����炩�ł��ꂢ�ł��B

�����Ƃ��A�����ō��킹���t�H�[�J�X�����Â��̂ƁA���܃��A���i�{���͂Ȃ��͂��̖͗l�j���ۂ������� ���Ƃ�����Ƃ���2�_���C�ɂȂ�܂��B�ݏo�@���̂܂܂̏�Ԃő�`���t�H�[�J�X���킹�������@�\�ɔC���Ă��܂��ƁA�W���M�[�i�߂̒������M�U�M�U�Ɍ����錻�ہj���ڗ�������A�s���g�������ɂ����Ȃ����肷��̂͒v�����Ȃ��Ƃ���B

��������3�F���[�U�[������HDR�̉掿���E���̂��̃��f���A�{���̎��͂͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤�Ƃ����\�z�̂��ƂɁA������S�Âɂ��āA�ł��邾���d�C�I����{����Ȃ��悤�������Ă݂邱�ƂɁB

�ł��邾���d�C�I����g��Ȃ����Ƃ́A���ׂẴv���W�F�N�^�[�̍��掿���ɒʂ��Ă��܂��B���ɃX�^���h��̌^�̃v���W�F�N�^�[�ł͂ǂ̒��x��`����{�������|�C���g�BJMGO�ȊO�̃��[�J�[�̐��i�ł��������Ƃ������܂��̂ŁA���Ў����Ă݂Ă��������B

�܂��A�u���ׂĂ̐ݒ�v����u�v���W�F�N�^�[�ݒ�v�A�u��`��v�Ɛi�݁A��`����̂��I�t�ɂ��Ă݂܂��B����ƁA�����قNjC�ɂȂ������A�����ۂ��Ƃ��낪�s�^���Ə����܂��B

�������A��`������Ȃ��ƂȂ�ƁA�X�N���[���ɑ��Đ^���ʂ��瓊�ʂ����Ȃ��Ɖf�����䂪��ŕ\������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B�������ܒ��ĂƂ��āu�V�[�����X��`��v���I�t�B����Ɂu��`��A���C�����g�����v�����āA��`��̐��x�����}��܂����B���ꂾ���ł����Ȃ�掿�̌��オ�F�߂��܂�

�uN1S Ultra 4K�v�ł��u��`��A���C�����g�����v����蒼���Ƃ悢�ł��傤

���Ɂu�t�H�[�J�X�v�B������u�I�[�g�t�H�[�J�X�v�������Ă�߂āA�u�蓮�t�H�[�J�X�v�Œǂ����݁g�W���X�s���h�ɂ���ƁA���͂�2.0�ɂł��Ȃ������̂悤�ɂȂ��Ȃ��̕`�ʗ͂��p�������܂����B

�����Ƃ��A����u�蓮�t�H�[�J�X�v�Œ���������̂ł́A�uN1S�v�������邹�������̗����Ȃ��܂��B�����ŁA�u�I�[�g�t�H�[�J�X�v�̂܂܂ł��W���X�s���ɂȂ���@��T��ƁA�u�t�H�[�J�X�ݒ�v�́u�I�[�g�g���K�[�t�H�[�J�X�v����A�u�I�[�g�t�H�[�J�X�̒����v����������ݒ肵�����悢���Ƃ��킩��܂����B

�u�I�[�g�t�H�[�J�X�̒����v��ʁB�������蒼�����ƂŃI�[�g�t�H�[�J�X�̐��x���オ��܂�

���̂悤�ɁA��`����Ȃ�ׂ��g�킸�A�I�[�g�t�H�[�J�X�̒������s�������ŁA�W���M�[�Ȃǂ��s�^���Ə����ăt�H�[�J�X���N�b�L���B�t��HD��4K�v���W�F�N�^�[�Ƃ��Ă͕���Ȃ��f���Ɏd�オ��܂��B�����A�uN1S�v�V���[�Y���Ă݂����ǁA�Ȃ��f�����Q�ڂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ����l�́A�u�I�[�g�t�H�[�J�X�v�̊�l���Y���Ă��邩���B�u�I�[�g�t�H�[�J�X�̒����v�����ł���蒼���Ă����Ă��������B

�������ăf�W�^�����������Ȃ��ݒu���s���i�X�N���[���^���ʂ���́g�����h�j�A�I�[�g�t�H�[�J�X�̒������{���āg�W���X�s���h�̏�Ԃɐ����Č��Ă݂܂��傤�B

�܂��̓t��HD�@�́uN1S�v�B

���_�A������Ȃǂ̋ɒ[�ɖ��邢�����i���s�[�N�j�͂�⓪�ł��̈�ۂȂ���A���ɖ��邢��ʂ͐��X�����f���B�����킸���ɐԂ݂������ʂ͂�����̂́A�N���[�Y�A�b�v�Ȃ�4K�v���W�F�N�^�[�Ƃ���F�Ȃ��Ǝv�킹���ʂ�����܂����B

�F�̃g�[���͎��R�ŁA�K�����ǍD�B���݂��������ƂȂ����R�ŁA��i�̃r�������߂��Ȃǂ́A���ꂪ10���~��!? �Ɗu���̊�������܂��B�C�ɂȂ�̂́A�t�̃O���[������┖�ڂɊ����邱�Ƃ��炢�B

�掿�Ɋւ���Ȑݒ胁�j���[�i�u�摜���[�h�v�j�͂������p�ӂ���Ă��܂����A�R���e���c�ɉ����āu�W���v���u�f��v��I�Ԃ̂��悳�����B�u���[�U�[�v�ݒ���@���Ă����Ƃ��Ȃ�{�i�I�Ȓ����l���\��邱�Ƃ���A���ꂼ��悭����ꂽ�����l�ł��邱�Ƃ����������܂��B

�e���[�h�̈Ⴂ�́A���Y�@�Ŏ嗬�ƂȂ��Ă���P�x��HDR���ʂ̈Ⴂ�Ƃ������́A�g�h��߁h���g�͂�߁h���Ƃ������F���̈Ⴂ���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă����ۂł��B

��b�̗͂�����A�G�����悭���荞�܂�Ă���悤�Ɍ����܂ꂽ�̂ŁA���������Ultra HD�u���[���C�Ŏ��͂�O��I�ɂ��Ԃ肾���Ă��Ԃ�o���Ă݂܂��iDolby Vision�AHDR10+�̃\�t�g��HDR10�ōĐ��j�B

�����ۂ���4K�n�C�G���h���f���uN1S Ultra 4K�v�͖��邳��3000���[�����ƍ��o�͂ł��邽�߁A�u�摜���[�h�v���u�W���v�ɂ����ꍇ�u���邳�v���u10�v�ł�ῂ����قǁB�������f�B�X�N�����Ȃ���ŏI�I�ɂ́u���邳�v���u7�v�ɐݒ肵�܂����B

�u�W���v���[�h�ł́u���[�V������v�̏����l�́u���v�ł������A�����̂������C�ɂȂ�l�́u�I�t�v�ɁB�܂��A�ō��掿��ڎw���đS�Ê��Ō��邽�߁A�u�K�����邳�v���u�I�t�v�ɂ��܂����B

�u���邳�v��������A�u���[�V������v���u�I�t�v�Ƃ���ȂǁA�ō��掿��ڎw�����߂ɏ�����������Ă����܂��B�u���邳�v���u7�v�ɗ��Ƃ��ƍ����������AHDR���ʂ��悭�o�邩��ł��B�u�摜���[�h�v�́u�W���v�Ɓu�f��v�œK�X��ւ��܂���

�����āuN1S Ultra 4K�v�́A�uN1S�v���N���A�[�ŁA4K�\���̉��b�ł��傤�A���̑����̈Ⴂ���N�b�L���Əo�܂��B�܂��A���邳�ɗ]�T���������A�K�������炩�ɂ���Ɨ]�T������܂��B

���Ƃ��A���_�A������Ȃǂ̋ɒ[�ɖ��邢�����i���s�[�N�j�͂�⓪�ł��̈�ۂȂ���Ƃɂ������邭�AHDR�������Q�B��]�������i50���~�ɔ��鍑�����[�J�[4K�\�����f���ƌނ��� �ƌ����Ă悢���x���B�uN1S�v�ł͔������ł��܂��Ă����Ƃ���܂Ō��n���܂��B

�Ԃ̐F����Õ��̍��݂��ADLP���L�̒��ݕ��ŏ��Ɍ����܂��B�łɌ������߂��Ȃǂ́A���͂��オ�������̂悤�B�N���[�Y�A�b�v�̊G�ʂł́uN1S�v�Ƃ��܂�Ⴂ���Ȃ��̂ł͂Ɨ\�z���Ă��܂������A�uN1S�v�ł͌����Ȃ������z�R���܂Ńn�b�L�������Ă��܂��قǂ̉𑜊��̈Ⴂ���������܂��B

�r�f�I�f���ł́u�W���v���t���e���r�̂悤�ȃp���b�Ƃ������Ăȉf���Ō��h�����悭�A�L�����[�U�[�ɍD�܂ꂻ���Ȃ��Ƃ́uN1S�v�Ɠ��l�B�u�f��v�ɂ���ƁuN1S Ultra 4K�v�̂ق������s�������ɂ���Ɨ��̓I�ɂȂ�܂��B

�ȉ��ɋ�̓I�ȃC���v���b�V�������L���܂��B

�܂��A�uN1S�v�B

�摜���[�h�u�W���v�ōĐ�����ƍŐV�̍�i�炵���N���A�[���N���[���A�N�₩�������������܂��B�����Ƃ��A�}�[���F���b�N���_�[�N�X�^�[�𑀏c����V�[�N�G���X�ł́A�@����ǐ����̕\���A�u���[��Ԃ̐F���A���̋��ƂȂ��Ēė����錩�����Ȃǁu�f��v���[�h�����̓I�ŏ�I�ł��B

�����㊯�P�C���ɌĂяo�����V�[���ł��A�u�f��v���[�h�̂ق������o�Ӑ}�������B�u���C���h�̉e���P�C���̔���������h��Ԃ��A�u���[�̕Жڂ��M�����ɂ݂��������ْ��������܂�܂��B�����ăg�b�v�K������������n����A��]���č��ڂ��I��ɂȂ艸�₩�ł₳�����\��������܂��B���̂�����̉��~���u�f��v���[�h�̂ق����K�Ȃ̂ł��B

���ɁA�uN1S Ultra 4K�v�ɂ���ƁA���邳���\���ɂ���̂ŁA�摜���[�h�u�f��v�ł��\���ɑN�₩����4K�炵�������������܂��B�uN1S�v�́u�W���v�̑N�₩���Ɓu�f��v�̉f��炵���g�[������������A�g�����Ƃ����h�掿�ɂȂ�̂ł��B

���Ƃ��A�_�[�N�X�^�[�̃V�[�N�G���X�ł́A�@����ǐ����̕\���A�����̋���q�ՁA�ٔ������\��A�������ăL���L���ƌ��̋��ƂȂ��ĎU���Ă����V�[����HDR���ʂ́A���Y��ԃv���W�F�N�^�[�u�����h�Ɉ��������܂���B

�u�l�G ����R�v��萅��̕X�����uN1S Ultra 4K�v�œ���

�r�f�I��i�ł����A����ł��u�摜���[�h�v���u�W���v�Ƃ���ƁA�ԂȂǂ��₩�Ŕh��߁B�u�f��v�ɂ���ƁA�g�t�������͂�Ē��F���Ȃ����t�����Ȃ肠�邱�Ƃ����Ď��܂��B

�uN1S�v�Ō���H�̃V�[�N�G���X�ł́A�g�t�����łȂ��A�̗t���Ƃ̐F�̈Ⴂ���̃O���f�[�V�����𖡂키�Ƃ����ϓ_�ł́u�f��v���ǍD�B��i�́A�u�摜���[�h�v�Ɋւ�炸�A�Ɩ��̓����锒�ƈł̍��݂̃R���g���X�g��HDR�炵�����o�Ă��܂��B

�����ۂ��uN1S Ultra 4K�v�ł́A�ԈȊO�̐F���܂�ׂ�Ȃ������Ă��܂��B���ɉ��F�B�uN1S�v�́u�f��v���[�h�ň����̉f���̂Ƃ��������u�������v�́A�uN1S Ultra 4K�v�́u�f��v���[�h�ł͊������܂���B�C���t�H�[�J�X�ƃA�E�g�t�H�[�J�X�̕`�������������ŁA������ƑO�Ȃ��100���~�N���X�̃v���W�F�N�^�[�̉f���ƌ����Ă��[���̉掿�ł��B

�~�̌얀���̏�ʂł́A�m���̓f����l�X�̋F�肪�J�������������ɗ������߂Ă������܂��_��I�B�m���̎����A�A�E�g�t�H�[�J�X�Ȃ���h�肷�����悢���~�ŁA�Ԃ��Ȃ��Ă���̂�������Ƃ킩��A�������悭�`���܂��B����̕X�����L�����ƌ���V�[���Ȃǂ́A�uN1S Ultra 4K�v��HDR���ʂ̖ʖږ��@�ł��傤�B

�����܂Łg�h��߁h�́u�W���v���[�h�A�g�͂�߁h�́u�f��v���[�h�Ƃ������ݕ������ł��Ă������ł������A�A�j����i�ł͂ǂ��ł��傤���B�����A�v����Amazon�v���C���E�r�f�I�����Ă݂܂��B

�܂��́uN1S�v�Łu�ܓ����̉ԉŁ�v�����4�b�u���̂���Ȃ� ��O�́v�̃��X�g���Đ����܂��B��Ԃ��肽�A�p�[�g�ɕ����Y���T���^�̊i�D�ŘA��Ă������̃V�[���̃t�F�C�X�g�[���́A�u�W���v��薾�炩�Ɂu�f��v���[�h���K�B�����ƕ����U���┒���f�����u�f��v���[�h�����R�ŁA��э������̕`�ʂ��h���}�e�B�b�N�ł��B

������uN1S Ultra 4K�v�Ō���ƁA�uN1S�v�ł͗֊s������ڗ�����������C���̃t�F�C�X�g�[�����A���͂ƂĂ����炩�ȕM�v�Ȃ̂������オ��܂��B�����t�����Ƃ����f����A��̃q���q�������l�q�A�����̋C�A���L�����Ƃ��āA�������ꂽ�����Y�̋L���Ƃ̃R���g���X�g���N�₩�B������オ�芦�����Ƃ�Ėj��Ԃ�߂��T�́A�����Ɏ����������j�ɂ����R�Ɩڂ��s���܂��B����́uN1S�v�ł͂��܂�ӎ����Ȃ������Ƃ���ł��B

���������ƁA��͂�e���r�����n�̃A�j���[�V������i�ł��u�f��v���[�h����p�������Ƃ����B���ɏq�ׂ�悤�ɁA�T�E���h�X�^�C���̐ݒ���u�f��v�����|�I�ɂ�����Ă��܂��B

�������[�h�ł���u�T�E���h �X�^�C���v��4��

�uN1S�v�ɂ�5W�~2�̃X�e���I�X�s�[�J�[����������A�Đ����g���̃X�y�b�N�͉���55Hz�܂ōĐ��\�ADolby Audio�ɑΉ��Ɛ�������Ă��܂��B���ۂɉ����Ă݂�ƁA�u�T�E���h �X�^�C���v�́u�W���v�ł��u�f��v���[�h�ł����R�B�O���ɏ��^�̃A�N�e�B�u�X�s�[�J�[���Ȃ��ł���̂ɋ߂��C���[�W�Ŋy���߂܂����B

�����i�т̏��^�v���W�F�N�^�[�Ɣ�ׂĂ�➑̃T�C�Y�ɗ]�T������܂����A�����ݒ�̃`���[�j���O�����܂��̂ł��傤�B

�����ۂ��uN1S Ultra 4K�v�ł́A10W�~2�̃X�e���I�X�s�[�J�[��������A����45Hz�܂ōĐ��\�Ɛ�������Ă��܂��B�܂��ADolby Audio�ɉ����ADTS HD�iDTS-HD Master Audio�j�ɂ��Ή����Ă��܂��B

�uN1S�v��������ƃp���t���Ɋ������̂ŁA�������e����Ŗ�����Ultra HD�u���[���C�u�q�[�g�v�iDTS-HD Master Audio�������^�j���Đ��B�u�T�E���h�X�^�C���v�͏����l�u�W���v�ł��I�[�����E���h�ŁA��ʓI�ȃe���r�����X�s�[�J�[�⑽���̃T�E���h�o�[���Ă��܂��B

������u�f��v�ɂ���ƒ��ɍL������o�āA�e����͂Ȃ��Ȃ��̔����B��ʓI�ȉƒ�ł���A���ʂ́u50�^100�v���炢�ŏ\���Ȕ��͂�������Ǝv���܂��B

�{���̓W���o���X�^���h�Ǝ�����`��������_��Ȑݒu�����͂́uN1S�v�V���[�Y�B���̓_�͂��łɂ��������Ō���Ă���̂ŁA�{�e�ł͉掿�ɏœ_�Ăă��r���[�����܂����B

UHD�u���[���C�̃`�F�b�N��ʂ��Ă悭�킩�����̂́ADLP�������x�[�X��3�F���[�U�[�����������f���̊����x���������ƁB����܂Ő��X�̃v���W�F�N�^�[���g���Ă����}�j�A�w���猩�Ă��A�������̃|�C���g���������邱�ƂŁA���Ƃ��ȒP�ɑf�̎��͂������o���܂��B

�v���Z�b�g�掿���悭�����Ă���A���ɗ��z�I�ȑS�Ê��Ō���摜���[�h�u�f��v��������Ă��܂��B

�Ō�ɁAUltra HD�u���[���C�u�l�G ����R�v�H�̏�f�V�[�����Ɩ��̋�ɉ����Ĉ��t�J�����łƂ炦���ʐ^��t���Ă����܂��B�J�����̐ݒ�͓�������ɂ�������ĎB�e���Ă��܂����A�V���b�^�[�̃^�C�~���O�ɂ���ĊO���̉������Ⴂ���邱�Ƃ����������������B�����ɂȂ�f�B�X�v���C�̊��Ȃǂɂ���Ă��������͈قȂ�܂��̂ŁA�����܂ł��Q�l���x�ɁB�i���y���^�b�N�X�uK-3 Mark �V�v�J�X�^���C���[�W�u�t���b�g�v�A�œ_����13mm�AF2.8�A1/15�AISO400�ŎB�e�j

![LAVIE Tab T12N T1275/LAS PC-T1275LAS [�N���E�h�O���[]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001767444.jpg)

![TW-DV7A [�z���C�g]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001764902.jpg)

![[PR]�R���p�N�g�ł�4K��3�F���[�U�[�Ή��IJMGO�uN1S 4K�v�̃R�X�p��������](https://img1.kakaku.k-img.com/images/maga/icv/pc130/21855/thumbnail_s.jpg)

![[PR]��薾�邭��x���I ���\�ɐi������JMGO�̃v���W�F�N�^�[�uN1S Ultimate 4K�v](https://img1.kakaku.k-img.com/images/maga/icv/pc130/21838/thumbnail_s.jpg)